К 300-летию Екатеринбургского монетного двора в Музее архитектуры и дизайна открывается выставка, посвященная этому уникальному производству. Проект стал результатом объединения усилий всех ключевых институций, хранящих историю города – Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Музея истории Екатеринбурга, Свердловского областного краеведческого музея, Государственного архива Свердловской области и Музея архитектуры и дизайна.

Часы работы: ср.– вс. – с 11:00 до 19:00.

Стоимость билетов: 300 руб. – основной (взрослый) билет, 200 руб. – льготный билет (пенсионеры, студенты, школьники, держатели Пушкинской карты).

В четверг, 23 октября – зал выставки будет работать с 11:00 до 15:00

Стоимость билетов: 300 руб. – основной (взрослый) билет, 200 руб. – льготный билет (пенсионеры, студенты, школьники, держатели Пушкинской карты).

В четверг, 23 октября – зал выставки будет работать с 11:00 до 15:00

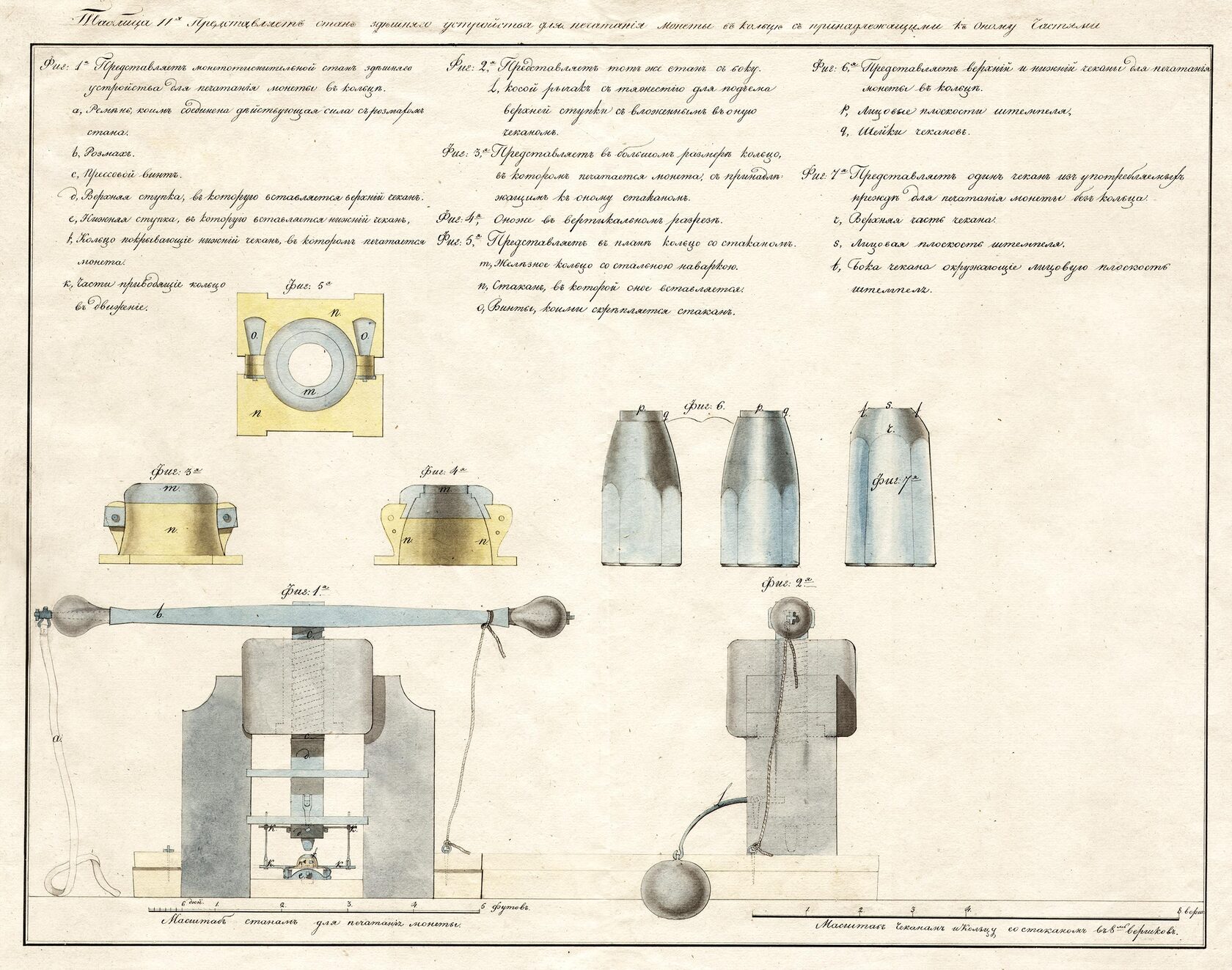

Основу экспозиции составят нумизматические образцы, редкости и уникаты из собрания Свердловского областного краеведческого музея, большинство из которых поступили в фонды музея в составе коллекции золотопромышленника, общественного деятеля и благотворителя Петра Ивановича Тарасова; а также воспроизведения только малой части комплекса карт и инженерно-технической графики, хранимых Свердловским архивом Свердловской области.

Пётр Тарасов у витрины с коллекцией монет, подаренной музею УОЛЕ. Фотография из собрания СОКМ им О.Е.Клера

Екатеринбург был основан как город-завод, и как раз на территории железоделательного завода (ныне – Исторического сквера) в 1725 году было запущено сверх-технологичное для своего времени производство – изготовление медных плат и затем, медной монеты. Пуск монетного двора, важнейшего казенного предприятия, к становлению которого приложили руку оба основателя города – Вилим де Геннин и Василий Никитич Татищев, придал совсем иной административный статус горной столице.

Стан для печатания монет. Государственный архив Свердловской области

Медные платы (от шведского – plot) – совершенно уникальное явление в финансах Российской империи, номинал каждой из неказистых и иногда увесистых квадратных монет был обеспечен стоимостью меди, ушедшей на её изготовление. Этот управленческий ход позволил Горному командованию получить ликвидную валюту регионального хождения. Просуществовал этот финансовый инструмент всего два года, а сейчас мы понимаем – чем не символ города? Как метафора поиска креативных технических решений и их воплощения, управленческой дерзости и умению найти путь в самых сложных экономических обстоятельствах.

Плата. Полполтины. Екатеринбург. 1775. Из собрания СОКМ им. О.Е. Клера

За полтора века существования монетного двора было отчеканено 482 образца монет. Фактически, все это время он был градообразующим предприятием, вокруг которого была отстроена экономика города. Медная монета была самой известной и ходовой продукцией Екатеринбурга и попадала в руки каждому жителю Российской империи. В разные периоды времени до трех четвертей всей медной монеты печаталась на нашем дворе и несла на себе литеры «Е.М.». Двор был местом постоянного внедрения новых технических решений, адаптации европейских технологий. Лучшие мастера, инженерные и управленческие кадры направлялись и взращивались именно на этом объекте.

Панорама Екатеринбурга. Метенков В.Л. Фотография из собрания МИЕ

Почему мы так мало знаем и совершенно не ценим наше инженерно-техническое наследие? Сложно понять, почему до 2007 года не существовало ни одного иллюстрированного издания о Екатеринбургском монетном дворе. В то время как именно горнозаводская история, история инженерного дела является неотделимой основной нашей идентичности, тем, что цивилизационно определяет Урал.

Открытие выставки: 19 августа (вторник) в 17:00.

Выставку представят:

Никита Корытин –инициатор проекта, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств;

Евгений Бурденков –научный куратор проекта, учёный секретарь Музея истории Екатеринбурга;

Елена Штубова –директор Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ;

Игорь Пушкарёв –директор Музея истории Екатеринбурга;

Александр Емельянов – генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея;

Анастасия Константинова –директор Государственного архива Свердловской области.

Аккредитация и дополнительная информация: Екатерина Неклюдова, специалист по связям с общественностью, + 7 912 030 90 88.

Выставку представят:

Никита Корытин –инициатор проекта, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств;

Евгений Бурденков –научный куратор проекта, учёный секретарь Музея истории Екатеринбурга;

Елена Штубова –директор Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ;

Игорь Пушкарёв –директор Музея истории Екатеринбурга;

Александр Емельянов – генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея;

Анастасия Константинова –директор Государственного архива Свердловской области.

Аккредитация и дополнительная информация: Екатерина Неклюдова, специалист по связям с общественностью, + 7 912 030 90 88.

Экскурсии выставочного проекта

Запись не требуется,

по входному билету на выставку

по входному билету на выставку